竹黄[Shiraia bambusicola P.Henn.]

【中文别名】

竹茧、竹花、淡竹花、竹三七、竹赤斑菌、赤团子、竹赤团子、天竹花

【分布地区】

竹黄主要分布在江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、河南、四川等省及亚洲的日本,后发现中国的贵州、云南等地也有分布。

【科属分类】

真菌界、子囊菌门、子囊菌纲、肉座菌目、竹黄科、竹黄属、竹黄种

【性状介绍】

子座大小为(1.5-4.0)厘米×(0.5-2.0)厘米。成熟的子座为粉红色,肉质,捏之有弹性,球形、纺锤形或者不规则形的瘤状。子囊壳为球形或者椭圆形,埋于子座的边缘,成熟时常有喙,直径480-580微米。子囊圆柱形,具有明显的双层壁,(260-350)微米×(22-35)微米,内含6个子囊孢子,偶有8个孢子的报道,子囊孢子单行排列。子囊孢子常为纺锤形,两端稍尖,砖格状纵横分隔,幼时无色,成熟时常稍带橄榄色或者淡褐色,(42-92)微米×(13-35)微米。假侧丝线形,不分枝。子座、子囊及子囊孢子大小因产地、寄主或者不同的研究者观测而有所不同。分生孢子器未见,但一些研究者发现,分生孢子器在同一子座内侧形成,分生孢子为砖格形,与子囊孢子近似,但稍大,无色或者淡褐色。

【生长环境】

竹黄是生长在短穗竹属等竹子的枝条上的寄生真菌,能使竹子患赤团子病。多生于将衰败或已经衰败的竹林中的莿竹属、刚竹属植物的杆上;在竹杆上形成子座,子座呈不规则瘤状,早期呈白色肉质,后变红色,木栓质。

生于箣竹属、刚竹属的竹竿上,多生长在将衰败或已衰败的竹林中。每年四至五月插秧前后,是此菌生长和采收季节。

【化学成分】

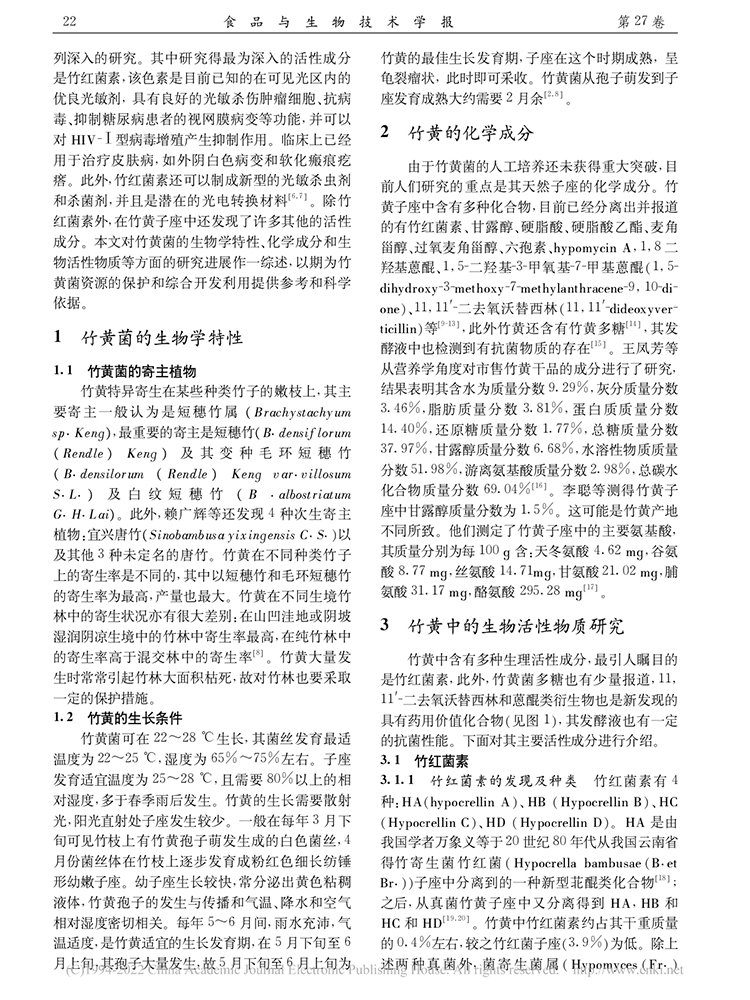

竹黄是一种寄生性真菌,主要营养是纤维素,半纤维素碳水化合物、矿物质和微量元素。竹黄的主要活性成分是竹红菌素,它是苝醌类化合物,具有很好的光敏特性,具良好的光敏杀伤肿瘤细胞和抑制艾滋病的作用。此外,竹红菌素作为新兴的光电转换材料和分子探针以及光活化学农药有着重要的应用前景。随着对竹黄生物活性物质研究的深入,竹黄多糖、抗肿瘤药物11,11′-二去氧沃替西林等成分的开发利用,竹黄菌中各种活性成分在医药、食品色素及生物农药等方面越来越受到人们的关注。

【药理作用】

竹黄具有镇痛作用和局部麻醉作用,研究表明其有抗炎和抗菌作用,竹黄还能保护心血管。而竹黄中的竹红菌素能抗肿瘤,竹黄多糖具有护肝作用。

1、对心血管系统。影响心排血量和使小动脉扩张,外周阻力减低。

2、对血凝及血浆复钙时间的影响。能延长凝血时间,可能与复钙时间延长有关。

3、镇痛抗炎作用。

4、其他作用。对肝炎具有一定的疗效。

5、毒性,正常饮食,无不良反应。

【性味功用】

竹黄本身性味淡温,具活血化淤、通经活络、镇惊、化痰止咳和补中益气的作用。民间常用于治疗虚寒胃痛、类风湿性关节炎、气管炎、百日咳、坐骨神经痛、跌打损伤、贫血头痛等症,是中国一种重要的中药资源。

【相关论述】

竹黄,中药名。为肉座菌科真菌竹黄ShiraiabambusicolaP.Henn.的子座及孢子。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、四川、贵州、云南等地。具有化痰止咳,活血祛风,利湿之功效。用于咳嗽痰多,百日咳,带下,胃痛,风湿痹痛,小儿惊风,跌打损伤。

《全国中草药汇编》:“祛风除湿,活血舒筋,止咳。主治风湿痹痛,四肢麻木,小儿百日咳,白带过多。”

列入《中国生物多样性红色名录—大型真菌卷》(2018年5月)——易危(VU)。

长期以来,竹黄的分类学一直比较混乱,其地位因不同的分类学家依据不同的标准而隶属不同的纲、目、科中。

最早在1900年,Hennings建立竹黄菌属(Shiraia P. Henn),将其归为子囊菌核菌纲(Pyrenomycetes)的赤壳科(Nectriaceae)中。

1902年,Saccardo又根据竹黄菌有较大的肉质子座,把它归到肉座菌目(Hypocreales)、肉座菌科(Hypocreace),这一观点为后来的大部分菌物学家所接受。

1980年,日本菌物学家Amano重新检查了保存在日本国家科学馆的竹黄菌模式标本,指出Hennings所描述的竹黄菌是双囊壁而不是一直认为的单囊壁,因而把竹黄菌归为子囊菌腔菌纲(Loculoascomycetes)、假球壳目(Pleosporales)的假球壳科(Pleosporaceae)中。

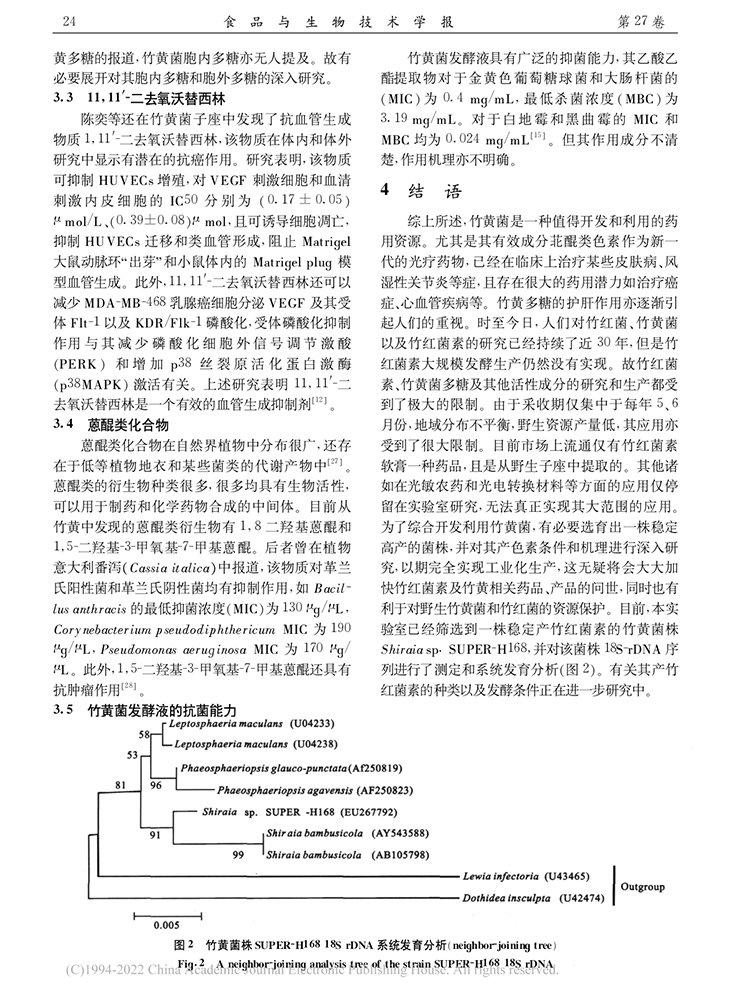

2001年,Kirk等在第九版真菌学字典,参考Amano的描述,把竹黄菌归为座囊菌目(Dothideales)、竹黄菌属,但科的地位不确定。国内的学者大都沿用Saccardo的分类系统将竹黄菌分别置于肉座菌目、肉座菌科,也有将其置于炭角菌目(Xylariales)、肉座菌科,甚至置于球壳菌目(Sphaeriales)、肉座菌科。徐梅卿等正确地接受了Hawksworth等以及Kirk等的对竹黄的系统学安排,也即将竹黄置于座囊菌目、竹黄菌属,但科的地位不确定。几乎所有的传统分类学家,都是以竹黄菌有性世代的子实体、子囊和子囊孢子的形态学特征为分类依据,但分类性状侧重和方法不同,将竹黄菌归于不同的目或科,造成分类系统的分歧很大。核糖体DNA序列分析被广泛的应用到真菌分子系统学研究。

2004年,浙江大学的ChengTian-Fan等依据核糖体小亚基基因(18srDNA)和内转录间隔区(Internal transcribed space ITS)序列构建竹黄菌分子系统发育树,并结合形态学特征重新界定竹黄菌的分类学地位。分子序列分析结果支持Amano的观点,即竹黄菌属于假球壳目,而不是肉座菌目或者座囊菌目;但在科的归属上却与Amano的观点不一致。尽管竹黄菌的子囊和子囊孢子与假球壳科内的种有一定的相似性,但分子序列分析显示竹黄菌和假球壳科成员分别位于不同的进化分支上并获得100%自举值支持。根据竹黄菌的薄壁包被以及分子数据,研究者建议将其置于假球壳目的暗球壳科(Phaeospheriaceae)中。最近Ogawa等在GenBank中,序列号为AB105798的竹黄菌株下非正式建立了一个新科,竹黄科(Shiraiaceae)。竹黄菌属中只有一个种,即竹黄菌。Cheng等通过对来自中国东南部不同寄主上竹黄菌的ITS序列比对分析,不同寄主上竹黄菌的ITS差异性很小,认为不同寄主上的竹黄菌不存在明显的种内差异。

2004年,卢明锋等对采自云南西部山区的一株产苝醌类化合物的菌寄生菌(Hypomyce ssp.)进行ITS序列分析,结果表明:此菌ITS序列与竹黄菌ITS序列相似性达到92%,推测该菌株与竹黄菌亲缘关系较近。

2006年,Doungporn等从日本不同地方的竹子上分离培养得到相关的内生真菌,依据18srDNA和ITS序列构建分子系统发育树分析他们之间的关系,他们分离到一株与竹黄菌类似的菌株和三株隶属竹黄菌属的真菌,在序列分析中显示这一菌株有可能是竹黄菌属一个新种。

【相关论文】