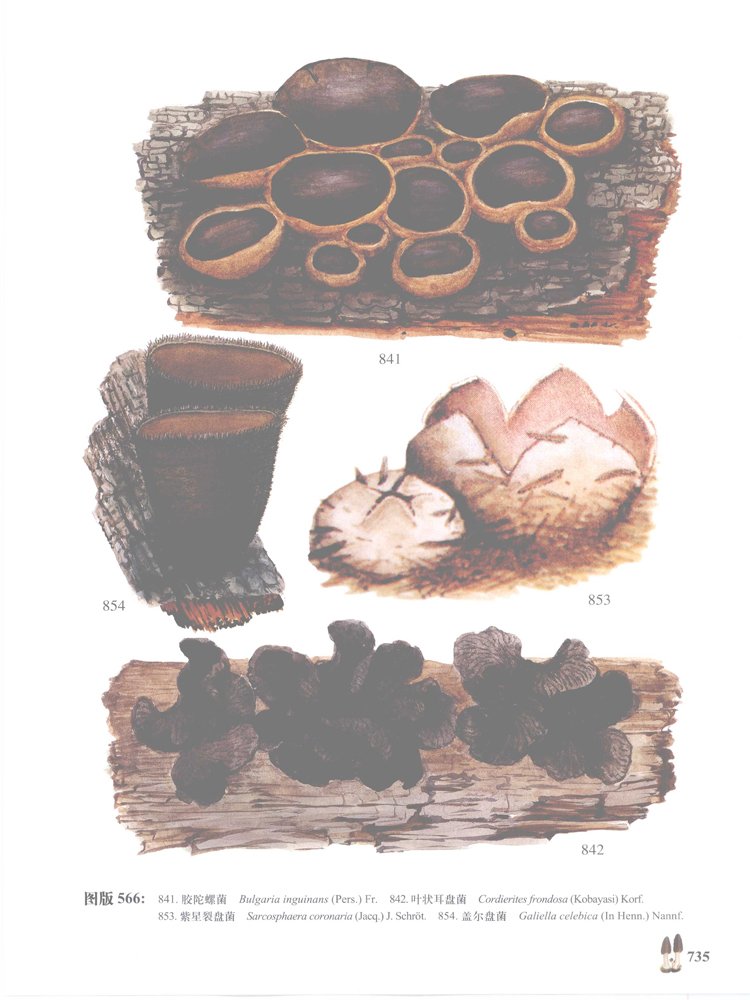

胶陀螺菌[Bulgaria inquinans (Pers.) Fr.]

【中文别名】

拱嘴蘑、猪嘴蘑、木海螺、胶鼓菌

【分布地区】

分布于我国东北、华北、华南、西北地区。

【科属分类】

子囊菌门Ascomycota、锤舌菌纲Leotiomycetes、锤舌菌目Leotiales、胶陀螺菌科 Bulgariaceae、胶陀螺菌属 Bulgaria、胶陀螺菌Bulgaria inquinans (Pers.) Fr. 的干燥子实体。

【性状介绍】

子囊盘较小,黑褐色,似陀螺状又似猪咀。直径约4cm,高2-3cm,质地柔软具弹性。除子实层面光滑外,其它部分密布簇生短绒毛。子囊近棒状,35-40μm×3-3.5μm,内有孢子4-8个。孢子卵圆形,近梭形或肾脏形,10-12(15)μm×5.4-7.6μm。侧丝细长, 线形, 顶端稍弯曲, 浅褐色。以个大、色深、有特殊蘑菇气味者为佳。

【生长环境】

夏秋季在桦树、柞木等阔叶树的树皮缝隙成群或成丛生长。夏秋季多生于半阴半阳山坡地,在栎树倒木上,常生长在树木背光面,是一种大型木腐真菌,雨后出现大量子实体。胶陀螺往往出现在栽培香菇的段木上,与香菇争夺养分,影响其产量。

【化学成分】

从胶陀螺中分离得到麦角甾醇、丙二酸和葡萄糖3种单体化合物; 6-戊基-4羟基-2-一,四氢化-2氢-吡喃(2H-Pyran-2-one,tetrahydro-4-hydroxy-6-pentyl)和6-戊基-2-,5,6-二氢化-2氢-吡喃(2H-Pyran-2-one,5,6-dihydro-6-pentyl) 2种主要香气成分; Bulgarhodin (I) 和Bulgarein(II)2种色素混合物。该菌中还含有碳原子数为13、14、15、16、17、20、21、36和44的一组饱和烃类化合物。

【药理作用】

1.心血管系统作用

胶陀螺菌醇提物和水提物对血瘀动物有阻碍血栓形成,降低血浆黏稠度、血清TC含量作用。水提物能降低全血高切黏度,而醇提物不仅能降低全血高切黏度,还能降低低切黏度及血沉率。

2.抗病原微生物作用

胶陀螺菌的 azaphilones类化合物具有抑菌活性,此外还有抗病毒活性。胶陀螺菌子实体水提物对沙门菌、金黄色葡萄球菌、链球菌和大肠杆菌的抑制效果较好,正丁醇提取物对沙门菌和大肠杆菌的抑制效果较好。

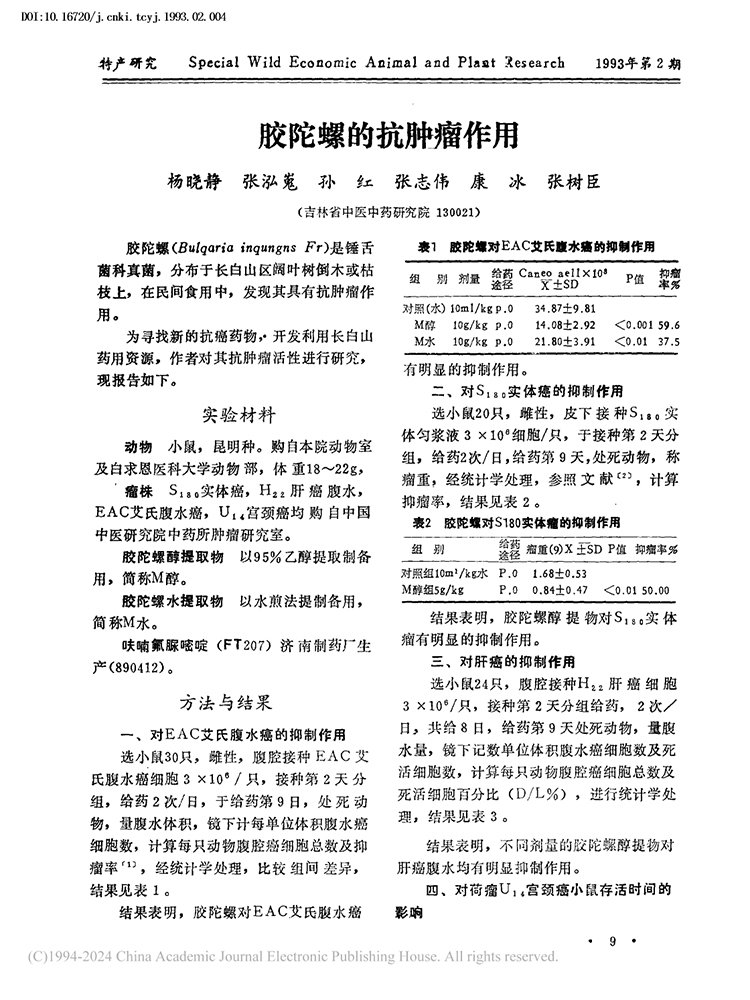

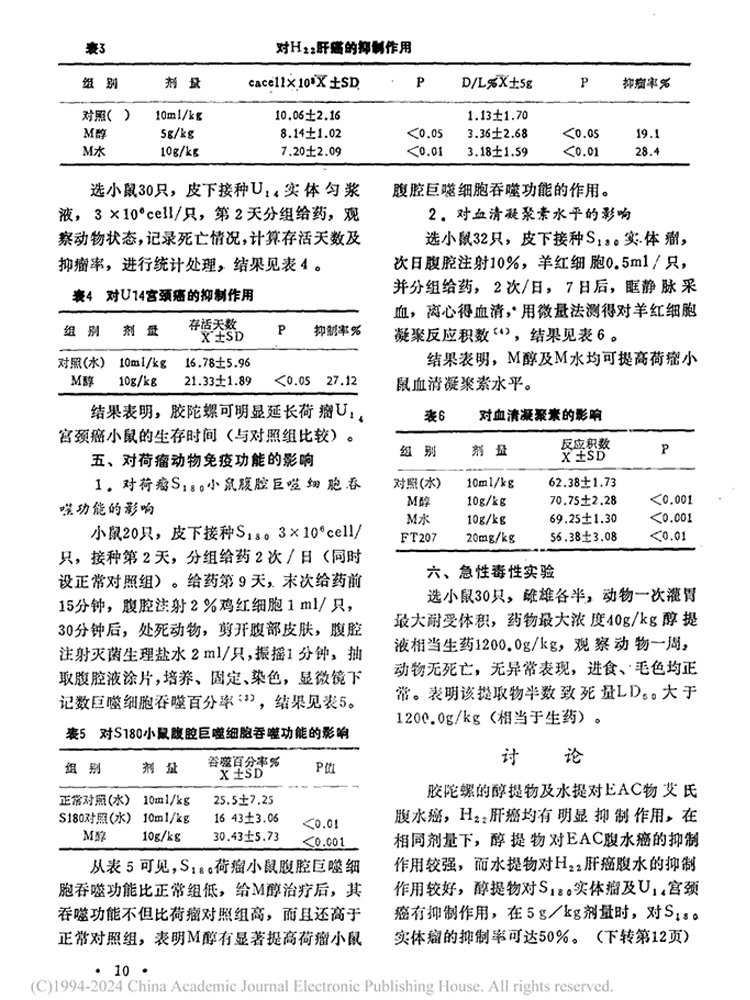

3.抗肿瘤作用

胶陀螺菌子实体水提物和醇提物对H22肝癌细胞和ECA艾氏腹水瘤细胞的抑制作用较好,给药剂量在5g.kg-1时,醇提物对S180肉瘤细胞和U14宫颈癌细胞的抑制作用明显。实验证明胶陀螺粗多糖有一定的抗癌活性,抑瘤率为22.7%,与5-氟尿嘧啶(5-Fu)配合使用抑瘤率比单独使用5-Fu提高,可以达到 46.5%。

甾体类物质具有明显的抗肿瘤活性。用 MTT法对从胶陀螺菌中分离得到的甾体类和蒽醌类化合物进行体外抗肿瘤活性研究,结果表明用于试验的9种甾醇类化合物中,有明显抗肿瘤活性的2种甾醇类化合物具有过氧环结构,推断甾醇类化合物抗肿瘤活性的结合位点是过氧环结构;所实验的蒽醌类化合物中,随着母核上羟基数目的增加,抗肿瘤活性也明显增强,且双蒽核结构的活性强于单蒽核结构;菲醌化合物 4,9-dibydroxy1,2,11,12-tetrahydroperylene-3,10-quinone 的抗肿瘤活性最强。

4.其他作用

(1)抗疟疾作用

胶陀螺菌多糖作为抗疟疾的辅助药物配合使用,在胶陀螺菌子实体中得到一种水溶新多糖 BIWS-4b 能明显抑制早期的疟疾感染,通过激免疫系统来对抗疟疾,与青蒿琥酯组合使用能增加青蒿琥酯的效果。胶陀螺菌多糖能提高小鼠的自身免疫能力,降低疟原虫的感染概率,起到治疗和预防疟疾的功效。

(2)止痒抗红斑作用

用胶陀螺菌的乙醇提取物对 ICR小鼠进行搔抓行为和诱导改变血管通透性的试验,结果表明,乙醇提取物的给药剂量和5-羟色胺抑制诱导的搔抓行为存在依赖关系。

(3)杀虫作用

从胶陀螺菌中分离得到的bulgarialactone A和 bulgarialactone B具有杀灭Caenorhhabdits elegans(秀丽隐杆线虫)的作用,其LDo为5μg·mL-1和10~25μg.mL-1。

(4)抗氧化活性

胶陀螺菌中的蒽醌类和azaphilones类均含有羟基,用 SOD-like 活性测试和超氧阴离子自由基清除率试验进行抗氧化研究证明存在于胶陀螺菌子实体的蒽醌类化合物有抗氧化活性,并且抗氧化活性随母核上酚羟基个数的增加而增强。从子实体中分离的杂多糖 BIWS-4b具有显著的 DPPH、羟基、超氧阴离子自由基清除活性,是一种潜在的天然抗氧化剂。

【性味功用】

性凉,味淡,微辛。归肝经、肺经。辛凉祛邪,养阴和血。主治风湿热相搏所致的风疹、湿疹、皮肤瘙痒等症。

【相关论述】

猪嘴蘑中文学名胶陀螺,黑色或棕黑色,干品类似木耳。泡开后极象猪嘴状,故而得名–猪嘴蘑。这是人们称其为猪嘴蘑的一个原因,还有一个原因是人若吃多了这种蘑菇或者不洗就吃,人的嘴唇也会肿得像猪嘴。

有人采食,但有人食后中毒,发病率达35%。属日光过敏性皮炎型症状。潜伏期较长,食后3小时发病,一般在1-2天内发病。开始多感到面部肌肉抽搐,火烧样发热,手指和脚趾疼痛,严重者皮肤出现颗粒状斑点,指针剌般疼痛,皮肤发痒难忍。在日光下越重。经4-5天后渐好转,病程长者可达15天。发病过程中伴有轻度恶心,呕吐、其毒素属光过敏物质卟啉(porphyrins),故经光照后产生过敏反应。一般用抗组织胺药物扑尔敏、苯海拉明等脱敏药物效果良好。另外,此菌含过敏性物质可能经研究用于医药等方面。

长白山人对它又爱又怕:爱是因为它特别好吃,口感好,“有咬头”,比木耳好吃;怕是因为稍有不慎它能把人的嘴“拱歪”,使人见不得阳光受不得风,浑身像无数细针乱刺似的,难以忍受。

猪嘴蘑不仅长得像猪嘴,拿在手里的感觉也像煮熟的猪嘴那样,既柔软又富有弹性。猪嘴蘑最普通的吃法是凉拌,但刚采回的猪嘴蘑,不管生吃还是熟吃,都是万万吃不得的,猪嘴蘑可不“甘心”被人简简单单地就吃进肚子里,要是谁嘴馋了忍不住吃了它们,就对不住了,猪嘴蘑是吃进肚子里了,可吃它的那张嘴也很快就变成“猪拱嘴”了,人嘴变成猪拱嘴还不算,还要痛啊痒啊针扎似的难受上个七五天才罢休,这猪嘴蘑可是蛮厉害的。

猪嘴蘑能让人嘴变“猪嘴”的“诀窍”就在于它身体里含有一种有毒成分,这种成分让猪嘴蘑既是“坏蛋”又是“好汉”,也让人们对猪嘴蘑既“爱”又“恨”。人们对猪嘴蘑的“感情”有点像对河豚,河豚有毒,而且还毒得有些“恐怖”,可致人死命,是能“杀人”的,但人们却能迎“毒”而上,排除它有毒的成分,享受它的美味。猪嘴蘑不会“杀人”,也不会对人的身体造成长久的伤害,它只是让人的皮肉受些苦楚。中了猪嘴蘑的“毒计”,最怕的是太阳的照晒,太阳越晒就越痛越痒,泡在凉水里则能减缓痛痒,这一点,又跟烫伤相似。人们把被猪嘴蘑毒着了说成是被猪嘴蘑给“拱”着了。被猪嘴蘑给拱着了的事件屡见不鲜,常有人因性子急对猪嘴蘑洗得不彻底,吃了以后被拱着了,但多数人被拱得轻,痛痒的程度也轻,只要避开太阳,过个三两天自然就好了。

要让猪嘴蘑既好吃又无毒,办法其实也挺简单,就是过程繁杂了点。从灶膛里扒些小灰跟水掺合在一起把猪嘴蘑浸泡在一个大盆里,就暂时不要管它了,放在一边让它们去慢慢“反省反省”自己是不是有什么不讨人喜欢的地方,猪嘴蘑还是挺有“悟性”的,经过十多个小时的“反省”之后,它们就会把自己身体里的部分毒素乖乖地交出来。

被小灰和水浸泡过的猪嘴蘑,显得有些松软,这时候,就可以端着被小灰处理过的猪嘴蘑大张旗鼓地去洗了。洗猪嘴蘑是一件很繁琐很费时费力的事儿,首先,要一遍一遍不厌其烦很耐心很细致地洗掉沾在猪嘴蘑身上的小灰,因为小灰是草木灰,草木灰里含有大量碱的成分,在碱的作用下,猪嘴蘑比先前光滑了许多,所以,洗猪嘴蘑又是一个越洗心情和感觉越爽的过程。用清清的河水一遍又一遍地冲洗猪嘴蘑,大概在冲洗十几遍后,猪嘴蘑身上的小灰就被完全不见了踪迹,盆里的水也越来越少了猪嘴蘑褪下的黑黑的颜色。把猪嘴蘑洗到这个份儿上,还是不敢掉以轻心,还要用碱或小苏达把猪嘴蘑再一次浸泡一阵后,再一遍遍地清洗,然后还要用食盐反复地揉搓,揉搓猪嘴蘑时简单就是一种美好的享受,滑润的感觉在双手中上下翻卷,像一条条鱼儿在手中梭来穿去。这种美好的感觉常诱的人馋涎欲滴,忍不住送进嘴里一个,再送进一个,再送进一个……

用盐洗过的猪嘴蘑清滑而富有弹性,有了咸咸的味道,吃起来更是爽口。猪嘴蘑像黑木耳,但不像黑木耳薄薄的一片,猪嘴蘑厚厚的,嚼起来有种嚼皮冻的感觉,韧韧的滑滑的。这样边洗边吃,的确其乐无穷,既解了馋又使清洗工作不显得枯燥,感觉非常美妙,但往往这样边洗边吃的后果却是非常不美妙的。用小灰用碱用食盐把猪嘴蘑洗过无数遍,直到洗的水清得没了颜色,猪嘴蘑也在水里泡得膨胀着颤微微地松弛了,颜色也由黑乎乎变成了褐红,而且还泛着光亮,一大盆猪嘴蘑才能说是洗得差不多了。

褐红色的猪嘴蘑,再加上白的蒜,绿的葱,红的辣椒,虽然都占了一个辣字,搭配在一来却很是色彩斑斓,吃在嘴里更是有滋有味,清新,滑韧,爽润,令人爱不释口。

【相关论文】