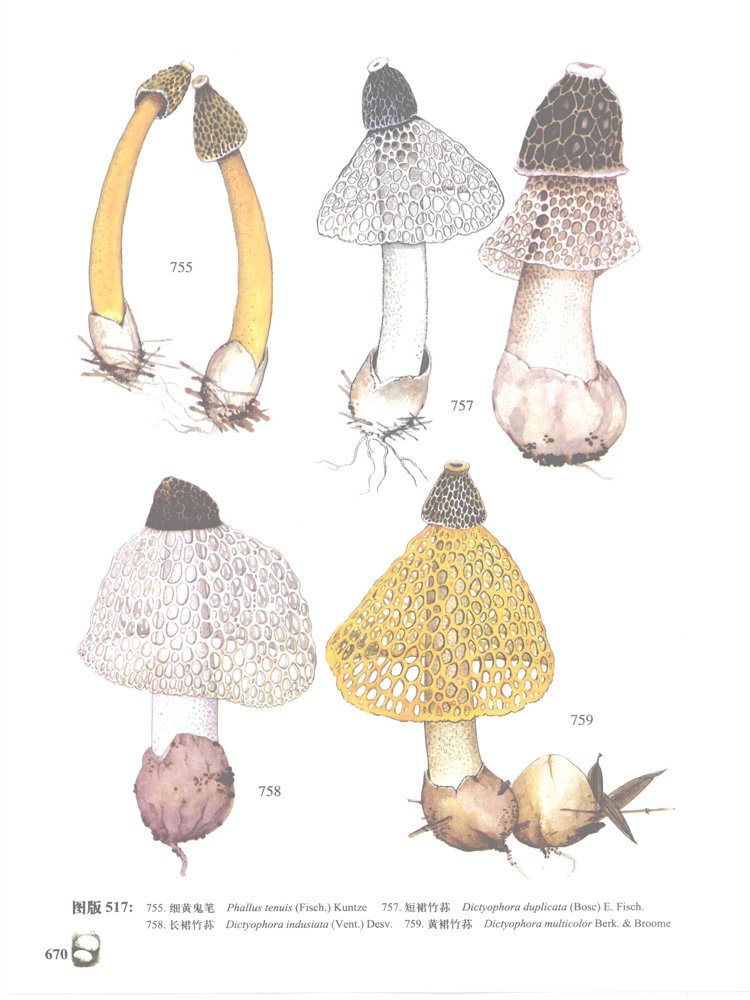

长裙竹荪【Dictyophora indusiata(Vent.Pers.)Fisch.】

【中文别名】

竹荪、竹笙、竹参、网纱菌、竹姑娘、臭角菌、竹蓐、竹肉、竹菰。

【分布地区】

主要分布于福建,广东,海南,广西和云南西双版纳等地区。

【科属分类】

真菌门(Eumycota)担子菌亚门(Basidiomycotina)腹菌纲(Gasteromycetes)鬼笔目(Phallaes)鬼笔科(Phallaceae)

【性状介绍】

子实体中等至较大,幼时卵球形,后伸长,高12-20cm,菌托白色或淡紫色,直径3-5.5cm,菌盖钟形,高宽3-5cm,有显著网络,具微臭而暗绿色的孢子液,顶端平,有穿孔,菌幕白色,从菌盖下垂达10cm以上,网眼多角形,宽5-10mm。柄白色,中空,壁海绵状,基部粗2-3cm,向上渐细。

【生长环境】

夏秋季于竹林或其他林内或园林中地上群生或单生。竹荪生长发育成熟后,墨绿色的孢子自溶流入酸性土壤中,萌发成白色、纤细的菌丝,在腐竹、竹根及竹叶的腐殖质生长,经过一段时期的生长,绒毛状菌丝分化形成线状菌索,并向基质表面蔓延,后在菌索末端分化成白色的瘤状突起,即为原基或称菌蕾。菌蕾发育膨大露出地面,由粉白色渐转为粉红、紫红或红褐色。形状也由圆形至椭圆形,再至顶端如桃尖状突出。接着菌盖和菌柄突破包膜迅速生长,整个包膜留在菌柄基部形成菌托。随之白色的菌裙放下,孢子成熟自溶下滴,不久整个子实体便开始萎缩。竹荪从孢子至长成子实体,在自然界大约需要1年的时间。而其菌丝体是多年生的,能在地下越冬。

【成分药理】

①竹荪子实体含(1→3)-β-D-葡聚糖,以及苏氨酸、缬氨酸、蛋氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸、色氨酸等人体必需氨基酸与其他氨基酸,蛋白质,钾、钙、磷、锌、锰、硒等。

②为名贵食用菌。可药用,治痢疾。

③有抗癌作用,对小白鼠肉瘤S-180的抑制率为60%,对艾氏癌的抑制率为70%。

④子实体的提取液对高血压、高胆固醇及腹壁脂肪过厚等有较好的疗效。

⑤竹荪属于生理碱性食品,长期服用能调整中老年人体内血酸和脂肪酸的含量,有降低高血压的作用。

⑥云南省的苗族人民还有将竹荪和糯米一同泡水喝,用以治疗伤症、病弱和咳嗽,并有止痛、补气的作用。贵州民间还将竹荪用于治痢疾、细菌性肠炎以及白血症等。

⑦竹荪所含的多糖是具有高活性的大分子物质,在抗肿瘤、抗凝血、抗炎症、刺激免疫以及降血糖方面都有一定的疗效,对艾滋病也有抑制作用。

⑧另外,在中性至碱性条件下,竹荪可发挥抑菌作用,且抑菌成分对高温、高压稳定,竹荪对食品防腐有奇效,具有广泛的使用范围。因此在煮熟的菜肴中,加入竹荪,便可保存较长时间而不致于腐败变质。

【性味功用】

甘、微苦,凉。补气养阴、润肺止咳、清热利湿,抑菌,主治肺虚热咳、喉炎、痢疾、白带、高血压、高血脂,抑制肿瘤。

【相关论述】

长裙竹荪(学名:Dictyophora indusiata(Vent.Pers.)Fisch.)是鬼笔科竹荪属真菌,又名竹荪、竹笙、竹参,竹荪,子实体中等至较大,幼时卵状球形,后伸长,菌盖钟形,柄白色,中空,壁海绵状,孢子椭圆形。

竹荪口味鲜美,是著名的珍贵食用菌之一。对减肥、防癌、降血压、美白祛黑等均具有明显疗效。是中国的一项传统的土特产。每年夏秋季节,其中长裙竹荪产于福建、湖南、广东、广西、四川、云南、贵州等少数山区的竹林中。长裙竹荪 获批国家地理标志保护产品。

长裙竹荪,又称雪裙仙子、山珍之花、真菌皇后、植物鸡等,名列“四珍”即竹荪、猴头、香菇、银耳之首。长裙竹荪原系野生植物,因为生长条件相当苛刻,成长不易,得之更难。历来被认为是珍奇稀罕之物,作为南方贡品,只有皇帝才有幸品尝。据传,清光绪年间,慈禧太后为求长生不老之药,派出亲信遍访天下,好不容易觅得“僧竺蕈”若干。所谓“僧竺蕈”,即长裙竹荪。慈禧太后动用官兵三千人,费时九个月才得长裙竹荪1.5公斤,平均每人才找到0.55克,其珍贵程度可想而知.

长裙竹荪并非只是“物以稀为贵”。长裙竹荪,其味鲜美异常,因此,在国际市场上声誉极高,曾有“竹荪黄金价”之说。美国前总统尼克松、日本前首相田中角荣来中国访问时,都曾品尝了“竹荪芙蓉汤”并给以高度评价。

开发前景:

中国是较早认识、食用竹荪,并最先实现人工栽培的国家。在发展竹荪烹饪原料市场供应的同时,针对约占总产量10%的残菇以及菌托、菌盖等副产品进行了深加工系列产品的开发,开发了竹荪酒、饮料、罐头、面条等食品,同时还进行多糖口服液、天然防腐剂、化妆品之类产品的深度开发。

竹荪营养丰富,有广阔的应用前景。但现阶段,其研究工作中还有许多未明之处,还需要加强其生理活性物质的分析,进一步明确其功效特性,以此带动竹荪的开发利用多方向发展。在以后的产品开发中应注意搞出特色,满足各方面消费者的品味需求,使竹荪得到全方位的合理开发。

【相关论文】