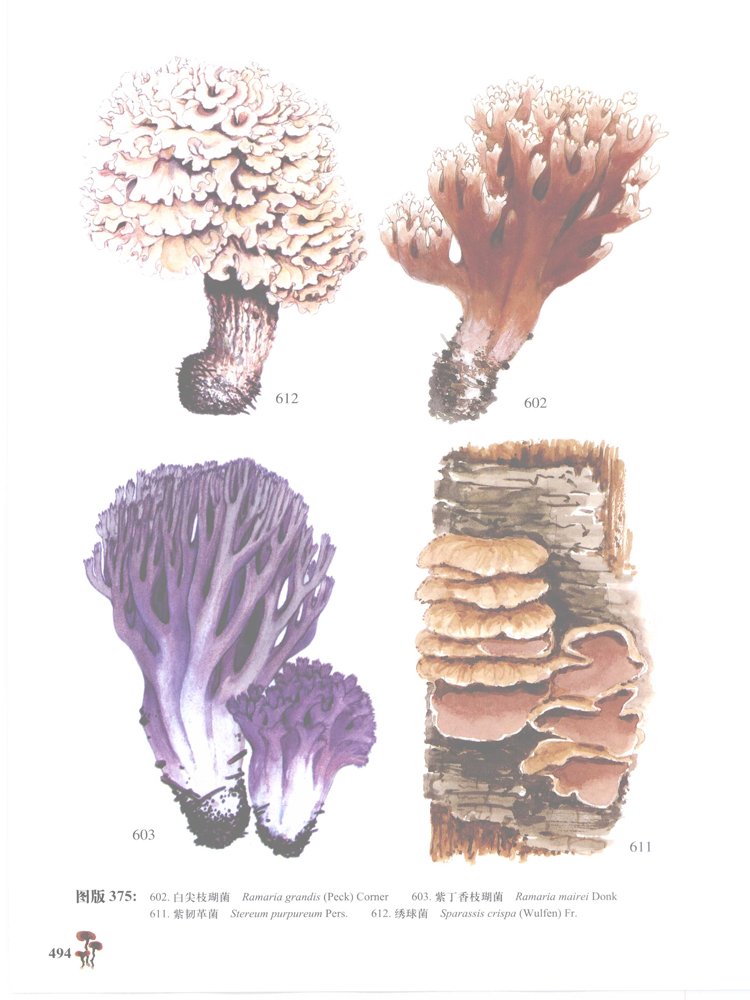

绣球菌【Sparassis crispa】

【中文别名】

绣球蕈、对花菌、干巴菌、椰菜菌、蜂窝菌等。

【分布地区】

自然分布于黑龙江、吉林、西藏、河北、云南、福建等地,在欧洲、大洋洲和北美洲亦有发现。

【科属分类】

真菌门、担子菌亚门、层菌纲、同担子菌亚纲、非褶孔菌目/多孔菌目、绣球菌科、绣球菌属。

【性状介绍】

子实体中等至大形,肉质,由一个粗壮的柄上发出许多分枝,枝端形成无数曲折的瓣片,形似巨大的绣球,直径10-40cm,白色至污白或污黄色。瓣片似银杏叶状或扇形,薄而边缘弯曲不平,干后色深,质硬而脆。子实层生瓣片上。

【生长环境】

夏秋季在云杉、冷杉或松林及混交林中分散生长,柄基部似根状并与树根相连。

【成分药理】

绣球菇营养丰富,据测定,绣球菌每100克干品中含蛋白质15.58克,脂肪7.95克,还原糖48.7克,甘露醇12. 93克,聚糖1.72克,海藻糖7.41克,灰分4.49克;还含有维生素B,维生素B2及维生素C等成分。灰分中的矿质元素高于一般菇菌。

① 绣球菌的最大特点是含有大量β葡聚糖。,β-葡聚糖能活化巨噬细胞、中性白细胞,对T细胞、B细胞以及NK细胞也有调节作用,能激发人体免疫系统,提高免疫力 。根据日本食品分析中心的分析,每100 g绣球菌含有β-葡聚糖高达43.6g,比灵芝和姬松茸高出3~4倍。β型葡聚糖是一种生物活性物质,经医学研究证实,具有免疫调节、抗肿瘤、抗炎、抗病毒、抗氧化、抗辐射、降血糖、降血脂、保肝等多种功能。研究还发现,大多数具有抗肿瘤活性的多糖都是带有β(1-6)糖苷键分支的β(1-3)D葡聚糖。有研究证明,来自真菌的β(1-3)D葡聚糖通常具有抑制的肿瘤作用。绣球菌中的葡聚糖70%以上是β(1-3)D葡聚糖,具有良好的抗肿瘤、免疫调节以及提高造血功能等功效。

② 绣球菌含有大量维生素和矿物质 绣球菌含有维生素C、维生素E,其维生素E含量位居菌藻类食物前列,这些维生素具有抗氧化作用。

③ 绣球菌还含有麦角固醇,在阳光和紫外线照射下可转变为维生素D,能促进钙磷吸收,有利于骨骼形成,预防儿童佝偻病、成人骨质疏松症和骨质软化症。

④ 绣球菌含有相当高的钾元素,而钠的含量较低,这种高钾低钠食品有利尿作用,对高血压患者是十分有益。

⑤ 绣球菌含有大量抗氧化物质,人体内的自由基会引起生物细胞氧化性损伤而导致机体老化,并破坏机体的抗病、防御能力、导致癌症和心血管疾病等慢性病。绣球菌中超氧化物歧化酶(SOD)能有效清除体内的自由基,防止活性氧对机体的伤害,抗氧化、抗衰老的作用。据测定,绣球菌中超氧化物歧化酶的含量位居各种食用菌之首。

⑥ 产生对某些真菌有抵抗作用的绣球菌素(sparassol)。

【性味功用】

性平,味甘。归肝经。祛风散寒,舒经活络。主治风湿痹痛,筋脉拘挛。具有抗肿瘤、增强免疫力、保护胃黏膜、抗氧化、抗衰老等多种生物活性。免疫调节、抗肿瘤、抗炎、抗病毒、抗氧化、抗辐射、降血糖、降血脂、保肝、杀菌等。

【相关论述】

绣球菌,又名绣球蕈、对花菌、干巴菌、椰菜菌、蜂窝菌等,拉丁学名为Sparassis crispa,是非褶孔菌目、绣球菌科、绣球菌属。子实体中等至大形,肉质,由一个粗壮的柄上发出许多分枝,枝端形成无数曲折的瓣片,形似巨大的绣球而得名。因其具有超高的激活免疫能力,在日本有“梦幻神奇菇”之称。普通蘑菇生长在阴面,而绣球菇每天需要10h以上的照射,是世界上唯一的“阳光蘑菇”。在欧美、日本极为畅销,价格昂贵。绣球菌还因为含有大量的β葡聚糖,抗氧化物质,维生素C、维生素E,做为美容产品的有效成分,对祛除黑色素沉淀等肌肤问题具有良好的功效。

绣球菌,是一种木腐菌,外形犹如巨大的绣球而得名,与冬虫夏草、羊肚菌、块菌等列为名贵的药食两用真菌。近年来研究表明,绣球菌具有抗肿瘤、增强免疫力、保护胃黏膜、抗氧化、抗衰老等多种生物活性,广泛用于保健品和化妆品领域,市场前景广阔。

绣球菌肉质脆嫩,香味宜人,风味独特,口感佳美,被国内外美食家公认为“菌中珍品”及野生珍稀菇菌。它的营养跟口感会比银耳好很多,里面有丰富的微量元素跟矿物质,它里面有丰富的抗氧化物质,以及维生素E对于皮肤的黑色素沉淀以及美肤有一定的好处。绣球菌还是一种高钾低钠的食材,在夏天天气炎热吃它的话,可以使得精神饱满。

绣球菌在20世纪80年代以来,国内外不少科研单位进行了人工驯化栽培;90年代日本首获成功,并进入商业化生产。而后韩国也成为世界第二个绣球菌生产国家。国内市场其货甚少,满足不了人们的需求,因此,极具开发前景。

绣球菌是一种重要的食药用菌,经过这半个多世纪的发展,被开发成了许多具有美容护肤和保健功能的产品,也走进了越来越多人的餐桌,被做成了各式各样的美味佳肴。

中国有关绣球菌的文献记载能追溯到上个世纪60年代。1963年邓叔群先生编著出版的《中国的真菌》,为我国真菌研究的奠基之作,里面记载,在我国的黑龙江省和吉林省分布着一种名为“绣球蕈”(Sparassis crispa)的真菌,也就是现在我们所说的“绣球菌”。肉眼可见、徒手可摘的“菌”被称之为“蕈”,通俗理解就是“蘑菇”。

1819年Fries建立了绣球菌属Sparassis,模式种就是这个绣球菌(S. crispa),中文学名就叫“绣球菌”,而我们平常说“绣球菌”通常指的是绣球菌属的蘑菇,包括好些个绣球菌物种。

自从《中国的真菌》这本书记载中国的绣球菌为(Sparassis crispa)以后,我国广泛分布的绣球菌就一直被认为是绣球菌S. crispa,毕竟在形态上它们看不出太大区别,近些年随着分子技术的发展,中国的绣球菌换上了“新面孔”。

北京林业大学的戴玉成老师在我国的东北地区采集到了野生的绣球菌,2006年通过多个基因片段分析发现,这些绣球菌与绣球菌(Sparassis crispa)明显区分开,是一个独立物种,于是将其命名为广叶绣球菌(S. latifolia)。除了基因以外,广叶绣球菌(S. latifolia)和绣球菌(S. crispa)主要区别在于伴生植物不同,前者与针叶树和壳斗科植物一起生长,分布在东亚,而后者主要生长在针叶树的基部,被认为分布在欧洲和美国东北部。

【相关论文】